命令模式

1.1 模式动机

在软件设计中,我们经常需要向某些对象发送请求,但是并不知道请求的接收者是谁,也不知道被请求的操作是哪个,我们只需在程序运行时指定具体的请求接收者即可,此时,可以使用命令模式来进行设计,使得请求发送者与请求接收者消除彼此之间的耦合,让对象之间的调用关系更加灵活。

命令模式可以对发送者和接收者完全解耦,发送者与接收者之间没有直接引用关系,发送请求的对象只需要知道如何发送请求,而不必知道如何完成请求。这就是命令模式的模式动机。

1.2 模式定义

命令模式(Command Pattern):将一个请求封装为一个对象,从而使我们可用不同的请求对客户进行参数化;对请求排队或者记录请求日志,以及支持可撤销的操作。命令模式是一种对象行为型模式,其别名为动作(Action)模式或事务(Transaction)模式。

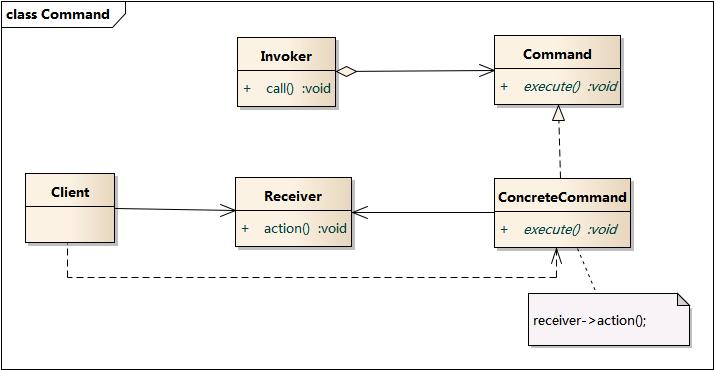

1.3 模式结构

命令模式包含如下角色:

- Command: 抽象命令类

- ConcreteCommand: 具体命令类

- Invoker: 调用者

- Receiver: 接收者

- Client:客户类

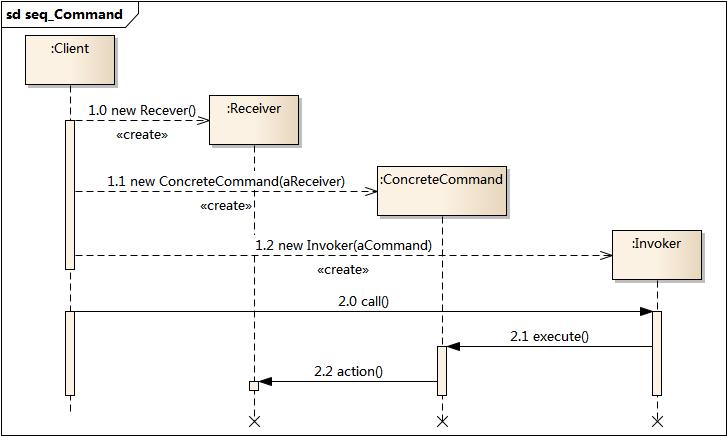

1.4 时序图

1.5 模式分析

命令模式的本质是对命令进行封装,将发出命令的责任和执行命令的责任分割开。

- 每一个命令都是一个操作:请求的一方发出请求,要求执行一个操作;接收的一方收到请求,并执行操作。

- 命令模式允许请求的一方和接收的一方独立开来,使得请求的一方不必知道接收请求的一方的接口,更不必知道请求是怎么被接收,以及操作是否被执行、何时被执行,以及是怎么被执行的。

- 命令模式使请求本身成为一个对象,这个对象和其他对象一样可以被存储和传递。

- 命令模式的关键在于引入了抽象命令接口,且发送者针对抽象命令接口编程,只有实现了抽象命令接口的具体命令才能与接收者相关联。

1.6 实例

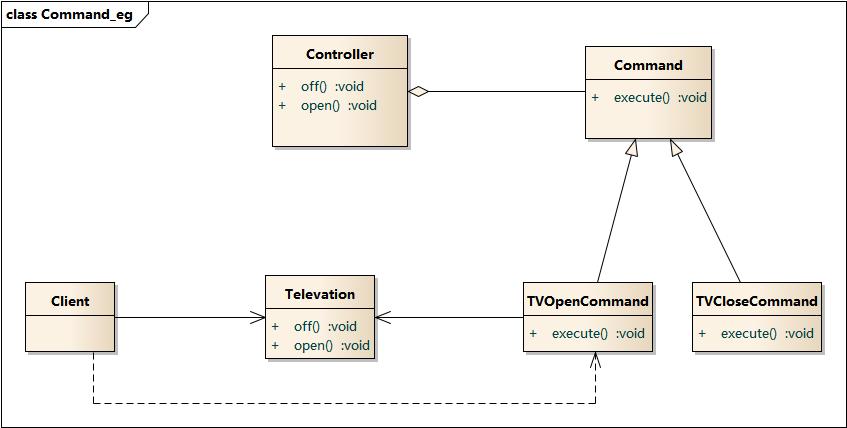

实例一:电视机遥控器

- 电视机是请求的接收者,遥控器是请求的发送者,遥控器上有一些按钮,不同的按钮对应电视机的不同操作。抽象命令角色由一个命令接口来扮演,有三个具体的命令类实现了抽象命令接口,这三个具体命令类分别代表三种操作:打开电视机、关闭电视机和切换频道。显然,电视机遥控器就是一个典型的命令模式应用实例。

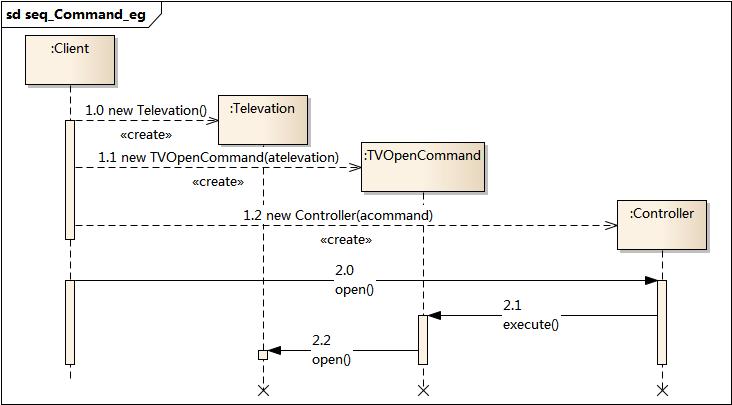

时序图:

时序图:

1.7 优点

命令模式的优点

- 降低系统的耦合度。

- 新的命令可以很容易地加入到系统中。

- 可以比较容易地设计一个命令队列和宏命令(组合命令)。

- 可以方便地实现对请求的Undo和Redo。

1.8 缺点

命令模式的缺点

- 使用命令模式可能会导致某些系统有过多的具体命令类。因为针对每一个命令都需要设计一个具体命令类,因此某些系统可能需要大量具体命令类,这将影响命令模式的使用。

1.9 适用环境

在以下情况下可以使用命令模式:

- 系统需要将请求调用者和请求接收者解耦,使得调用者和接收者不直接交互。

- 系统需要在不同的时间指定请求、将请求排队和执行请求。

- 系统需要支持命令的撤销(Undo)操作和恢复(Redo)操作。

- 系统需要将一组操作组合在一起,即支持宏命令

1.10 模式应用

很多系统都提供了宏命令功能,如UNIX平台下的Shell编程,可以将多条命令封装在一个命令对象中,只需要一条简单的命令即可执行一个命令序列,这也是命令模式的应用实例之一。

1.11 模式扩展

宏命令又称为组合命令,它是命令模式和组合模式联用的产物。

-宏命令也是一个具体命令,不过它包含了对其他命令对象的引用,在调用宏命令的execute()方法时,将递归调用它所包含的每个成员命令的execute()方法,一个宏命令的成员对象可以是简单命令,还可以继续是宏命令。执行一个宏命令将执行多个具体命令,从而实现对命令的批处理。

1.12 Go语言实现

命令模式本质是把某个对象的方法调用封装到对象中,方便传递、存储、调用。

示例中把主板单中的启动(start)方法和重启(reboot)方法封装为命令对象,再传递到主机(box)对象中。于两个按钮进行绑定:

- 第一个机箱(box1)设置按钮1(button1) 为开机按钮2(button2)为重启。

- 第二个机箱(box1)设置按钮2(button2) 为开机按钮1(button1)为重启。

从而得到配置灵活性。

除了配置灵活外,使用命令模式还可以用作:

- 批处理

- 任务队列

- undo, redo

等把具体命令封装到对象中使用的场合

command.go

package commandimport "fmt"type Command interface {Execute()}type StartCommand struct {mb *MotherBoard}func NewStartCommand(mb *MotherBoard) *StartCommand {return &StartCommand{mb: mb,}}func (c *StartCommand) Execute() {c.mb.Start()}type RebootCommand struct {mb *MotherBoard}func NewRebootCommand(mb *MotherBoard) *RebootCommand {return &RebootCommand{mb: mb,}}func (c *RebootCommand) Execute() {c.mb.Reboot()}type MotherBoard struct{}func (*MotherBoard) Start() {fmt.Print("system starting\n")}func (*MotherBoard) Reboot() {fmt.Print("system rebooting\n")}type Box struct {button1 Commandbutton2 Command}func NewBox(button1, button2 Command) *Box {return &Box{button1: button1,button2: button2,}}func (b *Box) PressButton1() {b.button1.Execute()}func (b *Box) PressButton2() {b.button2.Execute()}

command_test.go

package commandfunc ExampleCommand() {mb := &MotherBoard{}startCommand := NewStartCommand(mb)rebootCommand := NewRebootCommand(mb)box1 := NewBox(startCommand, rebootCommand)box1.PressButton1()box1.PressButton2()box2 := NewBox(rebootCommand, startCommand)box2.PressButton1()box2.PressButton2()// Output:// system starting// system rebooting// system rebooting// system starting}

1.13 总结

- 在命令模式中,将一个请求封装为一个对象,从而使我们可用不同的请求对客户进行参数化;对请求排队或者记录请求日志,以及支持可撤销的操作。命令模式是一种对象行为型模式,其别名为动作模式或事务模式。

- 命令模式包含四个角色:抽象命令类中声明了用于执行请求的execute()等方法,通过这些方法可以调用请求接收者的相关操作;具体命令类是抽象命令类的子类,实现了在抽象命令类中声明的方法,它对应具体的接收者对象,将接收者对象的动作绑定其中;调用者即请求的发送者,又称为请求者,它通过命令对象来执行请求;接收者执行与请求相关的操作,它具体实现对请求的业务处理。

- 命令模式的本质是对命令进行封装,将发出命令的责任和执行命令的责任分割开。命令模式使请求本身成为一个对象,这个对象和其他对象一样可以被存储和传递。

- 命令模式的主要优点在于降低系统的耦合度,增加新的命令很方便,而且可以比较容易地设计一个命令队列和宏命令,并方便地实现对请求的撤销和恢复;其主要缺点在于可能会导致某些系统有过多的具体命令类。

- 命令模式适用情况包括:需要将请求调用者和请求接收者解耦,使得调用者和接收者不直接交互;需要在不同的时间指定请求、将请求排队和执行请求;需要支持命令的撤销操作和恢复操作,需要将一组操作组合在一起,即支持宏命令。